来源: 柳州市档案局 发布日期: 2021-04-23 10:35 作者: 李广西

历史细节浩瀚如烟,历史脉络盘根错节。当我的文章写到四战区中共特支书记孙慎,就联想到特支成员之一,孙老的合作伙伴吉联抗,于是重读田汉先生的诗词《贺演剧九队三周年队庆》:“青年精力柳江波,含血为君慷慨歌。莫让乾坤犹涕泪,诛尤齐试剑新磨。”

读着读着,耳边响起了激昂的歌声。在歌声中翻阅到吉联抗先生自己写的一篇《一段难忘的回忆》文章。

先生回忆自己在柳州的抗战往事,字里行间充满对柳州的热爱和怀念。

史料记载:吉联抗 (1916年5月—1989年2月),江苏无锡人,音乐研究所研究员。

早年习医,30年代参加左联,积极投身抗日救亡歌咏运动。

1937年9月,参加第八集团军战地服务队,在柳州、桂林等地从事抗日宣传。1938年加入中国共产党。

1945年1月参加桂北龙岸抗日游击队,历任司令部政工宣传科长、副队长、队长等职。抗日战争胜利后,曾在广州、香港等地参与《新音乐月刊》(华南版)的创办和编辑工作。

后任《人民音乐》杂志副主编、中国音乐家协会民族音乐委员会副主任等职。

1973年到音乐研究所从事研究工作,中国音乐家协会理论委员会副主任,中国音乐史学学会会长。

1938年初,战地服务队同志与第八集团军总司令张发奎(前排左5)合影(摄于浙江江山)。前排:左1石凌鹤、左7杜国庠;中排:左1王亚平、左2柳倩、左4唐瑜、左6左洪、左7孙慎、左11林默涵、左12何家槐;后排:左3杨应彬、左5刘田夫、左6吉联抗、左7沈振黄、左10麦新。(资料图片)

1.歌声震龙城

吉老和柳州的故事是从1940年4月份开始的。

时间回到81年前,因吉老受四战区指令在曲江办的游击干部训练班教音乐,所以,到了4月份他才来。1940年的5月至8月间,他和孙慎等人在柳侯公园以军人服务部的名义,组织了一个合唱团,这个合唱团可谓是大手笔,一开始就声震龙城。柳州当地爱好音乐的青年以及柳中、龙中等学校的青年学生纷纷参加,并以参加合唱团而骄傲。因为,合唱团唱的是抗日救亡歌曲。合唱团最多的时候有近百人,时间延续了好几年,为柳州培训了一批新音乐骨干,对传播抗日救亡歌曲、宣传抗日起了一定作用。

1942年暑假,李凌在桂林把冼星海的《九一八大合唱》手稿交给孙慎,希望在柳州组织演唱。特支成员们在合唱团、柳州中学、龙城中学和一部分小学选了一些音乐爱好者,加上战地服务队搞音乐的同志,在孙慎指挥下,进行了排演,演出了几场,受到广泛欢迎。

让人难以忘怀的是1944年7月,在柳州开展了一次国旗献金活动,拉开国旗到街上、商店、工场、机关、团体进行募捐。战地服务队的同志、演剧队和柳中、龙中学生都积极参加,进行宣传,群众踊跃捐献,捐得的钱都交给四战区作抗战和慰劳伤病员的经费,对宣传抗日发挥积极作用。

音乐家马思聪也来柳州进行过演出活动,演奏他的《西藏音诗》《绥远组曲》等进步作品,那时吉老是柳州中学分校主任,还接待过马思聪。

在柳州潜伏期间,吉联抗经常到一些学校去教书,通过教学活动去团结影响进步师生。1940年9月,受委派到广东始兴县志锐中学任音乐老师,后来,因学校当局到张发奎那里去告状,说他宣传赤化,1941年4月便调离始兴回到柳州。1941年10月到桂林逸仙中学任教。“七九”事件中,在逸仙中学教书的中共广西省工委副书记苏蔓等人被捕,广西省工委遭到了破坏。由于他的党组织不在地方,所以不受影响,但任教的事也无从谈起了。

从1942年下学期到1944年秋,他一直在柳州中学任教。

当年在柳州中学读书的学生银力康撰文回忆说,他和吉联抗有近半个世纪的师生情谊,抗战后期,银力康在柳州中学读书,认识一位操着无锡口音、性格热情开朗、幽默风趣而又严肃认真的青年,这位青年教全校初中、高中的音乐课,并兼授他们班的国文,老师就是吉联抗(原名连康)。

当时,柳州的救亡歌咏运动开展得轰轰烈烈,热火朝天。几个剧宣队经常到柳州巡回演出,每次都带来不少新歌,一到这时吉联抗就组织各班级的音乐骨干学唱,并迅速传播。还常领他们到窑埠街小学参加孙慎创办的业余合唱团排练。有一次剧宣七队在柳州演出冼星海的歌剧《军民进行曲》,因人员不够,联抗老师便让他们去参加饰演群众。这些活动,不仅丰富了同学们的音乐生活,使很多人成了音乐爱好者,而且还使一些同学走上了音乐之路。

那时吉联抗经常写些歌曲,比如《九月的夜》《没有祖国的孩子》颇为流行,尤其是后者,“河边草、青又青,太阳落山一片红;长流水、声呜咽,从早放牛直到晚……”词曲感情贴切,抒情流畅。在歌曲《梅花》中,吉歌颂梅花“以坚贞的傲骨,藐视着自然的狂暴”,以此隐喻中华民族团结战斗、不怕牺牲的精神,唱出了人们的心声。

日本投降后,《柳州日报》上发表了陶行知先生的一首诗《胜利带来了一切》,吉联抗读了以后,深为感动,他连夜谱曲,发表在柳州当时石印的活页歌选上,这是一首商调式的歌曲,哀怨、凄凉,充满惆怅,充满迷惘,倾诉了中华民族在遭受浩劫之后,人们经受的巨大悲痛。

1946年初发生“一五”抗暴事件后,吉联抗离开了柳州。在柳州期间,他为柳州培养了一批音乐、歌咏人才,共创作革命歌曲200多首。

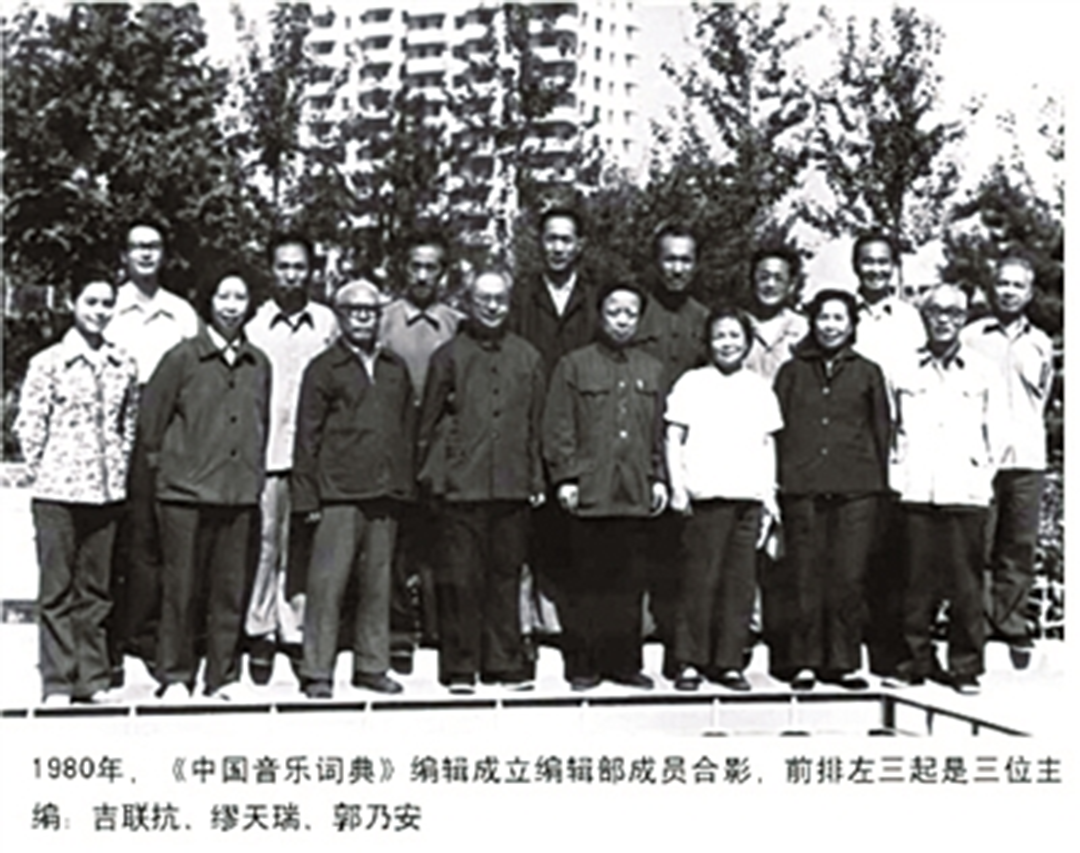

1980年,《中国音乐词典》编辑部成员合影,前排左三起是三位主编:吉联抗、缪天瑞、郭乃安。 (资料图片)

2.龙岸写传奇

翻开《中国共产党罗城历史》(第一卷),记载和吉联抗有关内容达七页纸之多。我从文字的背后捕捉到吉老在龙岸的传奇故事。

1944年暑假,吉联抗随校北迁。左洪涛把吉的组织关系介绍给司马文森,以便到龙岸后建立党支部,开展工作。

柳中迁校的时间是1944年9月18日。到龙岸后不久,司马文森与吉联抗联系上了关系,同时找了随后才到龙岸的郑思。他们三人建立了党支部(后称为中共桂北文化支部),司马文森为书记。这时,司马文森住在邻县融县,十天半月到龙岸一次,分析情况,研究工作。

当年12月间,在龙岸成立了抗日游击司令部,司马文森任政治部主任,郑思任组织科长,吉任宣传科长。1945年1月初组成政工队(一般称为“镇国政工队”)。全队30余人,以柳州中学和龙城中学的学生(及少数教师)为主要成员,郑思任队长,吉联抗任副队长,到了5月底,郑思离队吉任队长,在龙岸及附近农村进行抗日宣传,发动群众保卫家园,开展春耕生产。为了宣传的需要,吉联抗为于逢所作的《春耕曲》小歌剧谱了曲,并在古寨等地演出,颇受群众欢迎。吉联抗还与郑思合作写了一首《这是最后的一块土地》,歌词非常口语化,曲调很有战斗激情。

学生银力康回忆说,当时国民党军队有一个师移防驻扎在龙岸周围,听说柳州中学的歌咏很活跃,于是就与师生们一起联合开展歌咏活动,那天,部队的官兵集中在一个山谷丛林里,学校的歌咏队则由吉联抗率领前去,分头先下连队教歌,然后再围拢来大家一齐唱。吉联抗登上用三张大小不同的八仙桌叠起来的指挥台,英姿焕发地指挥了这几千人的大合唱,《义勇军进行曲》《大刀进行曲》的歌声震撼山谷,那磅礴豪壮的气势,令人终生难忘。

龙岸是桂北的一个山镇,交通闭塞,是个躲避战乱的好地方。学校师生员工,因没经济来源,曾几度断炊,各自靠变卖衣物维生,可吉联抗有一绝招,他早年行医,这时派上用场,去挂牌行医,看好了不少病人,病家也多多少少给他一点酬金。如确困难,也可免费。

有一天,他回到自己的住房,发现门已被撬开,东西也被翻乱,他最宝贵的一个皮挎包被人盗走了,里面的一点现钞和十多块光洋倒是小事,主要是一本黑封面的硬壳笔记本,里面工工整整地抄有他多年创作的歌曲,这原稿的失落,使他像掉了魂似地难过,一下子人就瘫掉了,泪水夺眶而出,泣不成声。

吉联抗(资料图片)

3.乐坛勤耕耘

日本投降以后,中共桂北临时联合工委决定,挺进队和政工队都要撤销,队员分散隐蔽,原在校的回校,随校回城市继续进行不同形式的斗争。根据这个决定,吉联抗也随学校回到柳州,教书到年底。

让人难以想象的事情发生了,回到柳州的几个月,吉老找不到组织了(司马文森这时从融县撤退),他的内心一天比一天焦急,这种煎熬一直持续到年底,刚好周钢鸣路过柳州,告诉他左洪涛等已在广州,他即辞去柳中职务,赶赴广州。

到了广州,在左洪涛的提议下,吉联抗和孙慎、黄力丁一起编辑《新音乐月刊》(华南版)。后来在香港把这个刊物接着编下去。后来他离开香港到上海去了。从此,结束了潜伏的生涯。

学生银力康回忆说:吉联抗的歌曲,艺术质量较高,构思独特旋律性很强,很有个性。吉老曾给他寄来一本译注的《乐记》。后来,如《墨子·非乐》《孔子、孟子、荀子乐论》,以及从春秋战国、秦汉、魏晋南北朝,直到辽金元的音乐史料辑译,这两套书共有十二部。从音乐文化角度看这是项承前启后、继往开来的工程,工作量大,作者不仅要懂音乐、懂历史、善文笔,而且要有兴趣、有执着追求的精神。

音乐家刘再生回忆说: 为适应教学需要,他从1983年起编写了《中国古代音乐史常识》(上、下册)油印教材,并寄呈吉老指正,未曾料到吉老都认真看了。1984年6月12日给他写了一封长信。

有一件事让人敬佩不已,吉老在回信中说:“《人民音乐》约我写介绍唐代音乐专著的稿子,我一直没有动手。现在,我也想偷懒了,就请你把‘唐代有哪些音乐专著’一文改写后寄我,由我介绍给该刊编辑部。”

一位知名学者将自己的课题主动让给青年人去做,能够在音乐核心刊物上连续发表两篇文章,毫无利己之心,更无实用目的,而且诙谐地戏称自己“偷懒”,这境况令人赞叹不已。吉老作为老一辈音乐史学家,史德、史识令人动容,这是吉老给他治学之道上的第一堂课。

在一般人印象中,吉老是一位个性倔强、不易沟通的学者。表情严肃,要求严格,治学严谨,批评严厉,凡事一丝不苟。“严”字几乎贯穿了一生的行为作风。

吉老经常告诫说,做学问要“凿凿有据”,从事历史研究要做到“无一字无来历,无一事无依据”。吉老的性格与孔夫子的“温而厉”相悖,属于“厉而温”的类型。

吉老凭一己之力译注了《乐记》(1958)、《孔子、孟子、荀子乐论》(1959)等著作。吉老多次说起自己是“半路出家”,此系事实,并非谦辞,但惟其“半路出家”,对于构建古文献中文字学、音韵学、训诂学知识结构的难度实非易事,学术道路的艰辛更令人钦佩。

先生一生,高风亮节,闪烁着人文精神光芒,为中国音乐文化事业留下了宝贵的精神财富。

是呀,历史烟云冉冉远去,但时间的价值更加弥足珍贵,歌声的力量更加波澜激荡。我们不惧风雨,不畏艰难,在历史的长河中奔腾不息,一往无前。