来源: 柳州市档案馆 发布日期: 2021-05-27 12:00 作者: 李广西

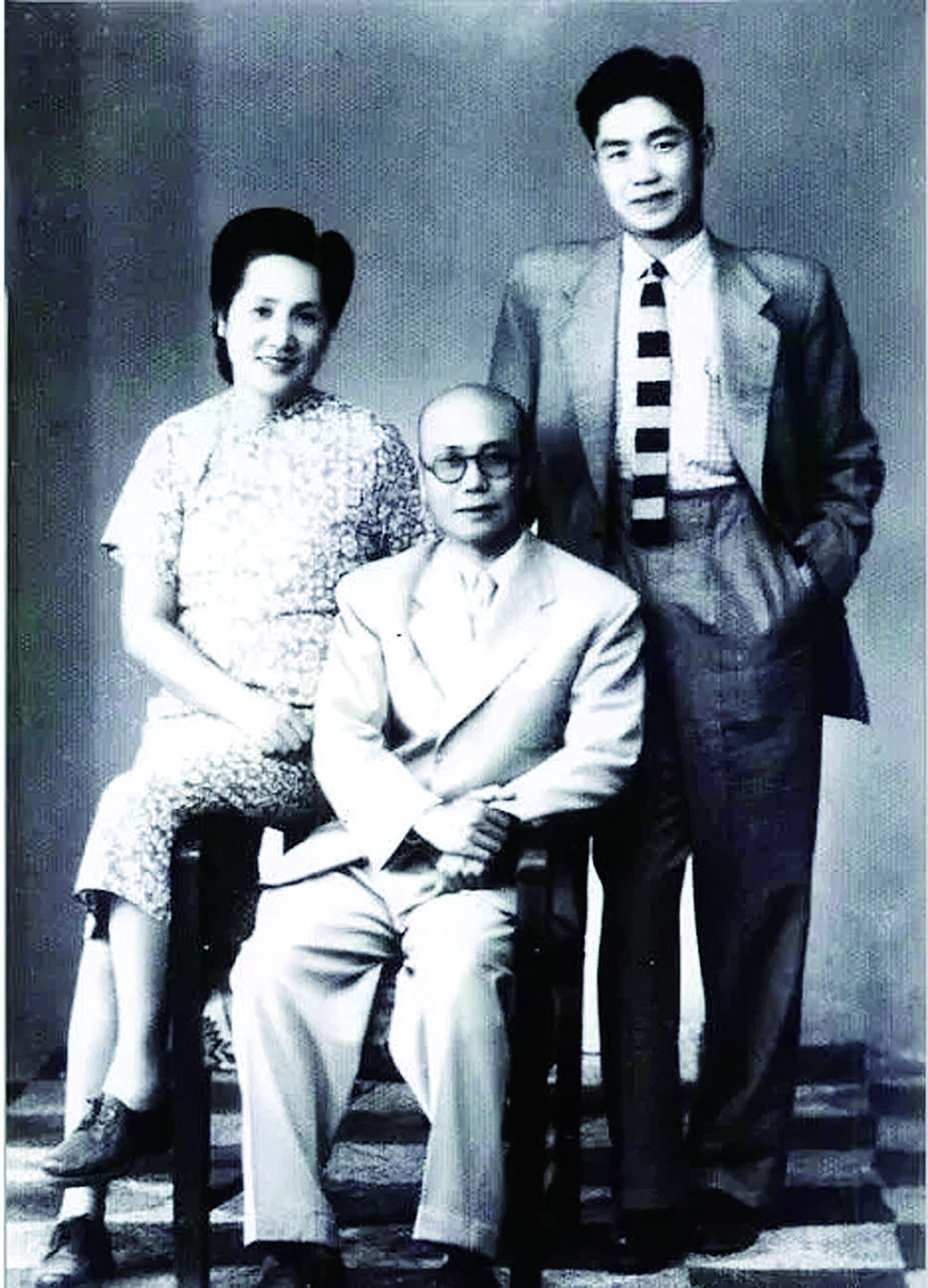

(1947年,吴仲禧与夫人王静澜、大儿子吴群敢在上海合影)

(1947年,吴仲禧与夫人王静澜、大儿子吴群敢在上海合影)

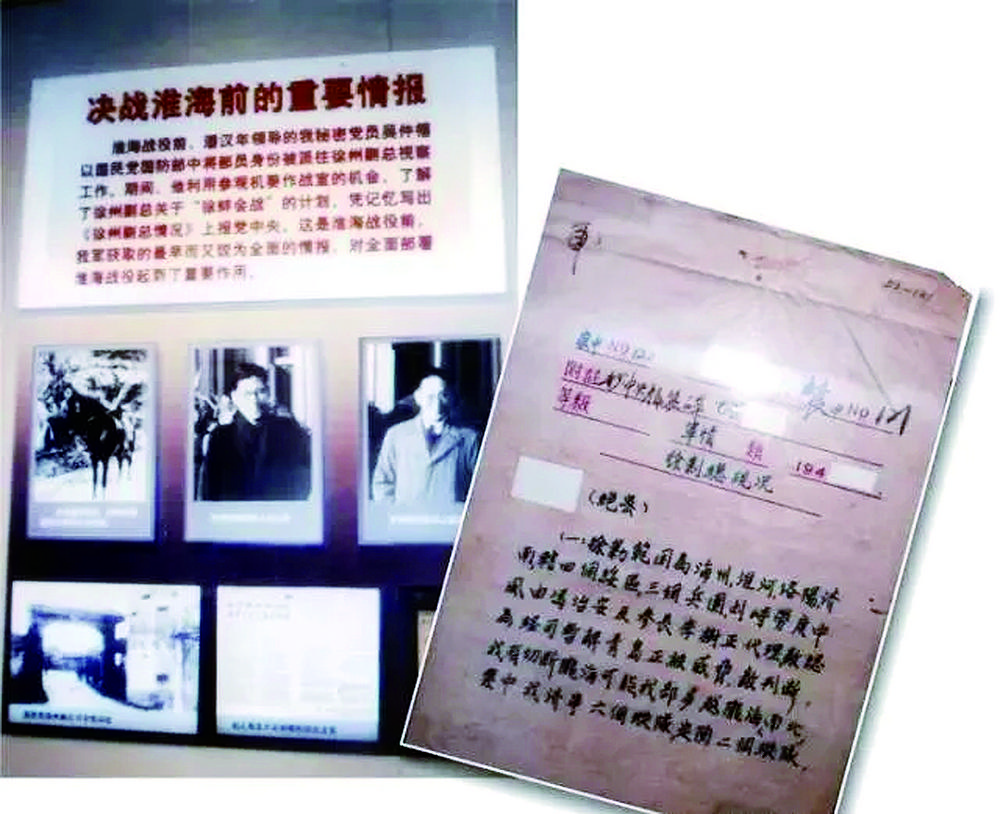

(2005年,西柏坡国家安全教育馆展出《无名丰碑》,其中专栏《决战淮海前的重要情报》介绍了吴仲禧提供情报的情况)

1.夙愿实现

我的桌面有一本《父辈的足迹》的书,书里面讲到抗日战争时期第四战区在驻防柳州时,我党的革命事迹。印象最深的是有一位深藏窑埠的“老K”,名叫吴仲禧,属上海地下党的单线关系,官至国防部中将首席监察官和国防部中将部员。然而,他却是中共嵌设在敌营中的一颗 “冷棋子”。

史料显示,他是福建人,出生于1895年,参加过辛亥革命,是资深的国民党人。北伐战争中立过战功。后在上海地下党党员王绍鏊介绍下加入中国共产党,实现他平生的夙愿。

我从他后人的回忆文章中读到:1926年7月,他参加国民革命军在肇庆誓师北伐。在汀泗桥战役中,在团长戴戟中弹负伤的情况下,他代理团长,继续指挥部队参战,接着又参加了贺胜桥和武昌的战斗。北伐军攻占武昌后,吴仲禧升任为第二十四师参谋长。1927年4月18日,进行第二次北伐,任第十一军第二十六师代师长。此时的他,开始萌生了加入中国共产党的念头。他曾私下问二十六师七十七团团长、共产党员蒋先云:“像我这样旧军人出身的人,如果要求参加中国共产党有没有可能呢?”蒋先云爽直地告诉他:“只要你有坚定的信念,党组织的门是经常开着的。”他听完后,如沐春风。随后,他参加临颍战役。不幸的是,在此役中,蒋先云同志壮烈牺牲,吴仲禧十分悲痛,失去了与共产党接触的机会。

接下来的几年里,吴仲禧游走于一些反对蒋介石的政治团体中。先是参加了邓演达、黄琪翔、季方等人组建的“中国国民党临时行动委员会”的活动,后来他又参加了“福建事变”。

由于他家经常入不敷出,需要靠借贷度日。有人曾对他说,你现在随便跟哪一个将军去工作,生活肯定没有问题。 但是,没有人知道,他是专注于政治上的探索,这种痛苦,常人怎么能知?

机会总是留给有准备的人。1934年夏,吴仲禧流亡到广州,结识了中共秘密党员王绍鏊,他的人生轨迹从此得以改变。当时王绍鏊从上海来到广州面谒陈济棠,苦于无门,希望吴仲禧能设法找关系帮忙。吴仲禧通过委托关系,终于让王绍鏊如愿以偿。事后王绍鏊很高兴地告诉他,已与陈济棠见面并达成默契。后来才知道王绍鏊与陈济棠商谈的内容是:江西的中央红军如果出现在粤北边境,只要陈能做到广东军队不出击,红军保证不入广东境内。其间,吴仲禧和王绍鏊多次交换对政治局势的看法,使他的思想受到很大启发,增进了友谊和了解。

1936年,吴仲禧辗转找到张发奎,担任总部参谋处作战科长。

有了这个便利后,吴仲禧主动写信约王绍鏊到嘉兴面谈。王绍鏊庄重地告诉他说,张发奎所处的地位很重要,他认为吴仲禧是可以说得上话的人,希望做好争取张发奎的工作。

吴仲禧听后十分兴奋,他谨慎地问王绍鏊,像自己这样旧军人出身的人是否可以参加共产党?王绍鏊当即表示:“你有这个志愿,我可以代为介绍。”

1937年“七七事变”前夕,何克希受上海党组织的派遣到嘉兴,郑重地告诉吴仲禧组织已批准他加入中国共产党,入党介绍人是王、何二人,并告诉他的任务是在张发奎部的上层开展抗日统一战线工作,争取张发奎切实推行国共合作、全面抗战的方针。需要强调的是,作为秘密党员,他只同党组织保持单线联系。这一年,42岁的他,实现平生夙愿,并结束了大革命失败后政治上的苦恼和探索,走上了新的革命征程。

2.结缘柳州

1941年1月,吴仲禧在广东韶关被特务密告“有袒护异党嫌疑”,为了保护他,张发奎调他到柳州就任第四战区中将军法执行监。

吴仲禧向张发奎报到时,张嘱他今后要多加小心,不要授人以柄。

张发奎还向他谈到战区上层的一些情况,说最近白崇禧推荐吴石任战区参谋长,张表示钦佩吴石的军事学识和为人正派,但恐吴有些自负,难以搞好关系。张发奎知道吴仲禧同吴石曾一起参加福建北伐学生军,又是保定同期同学,私交甚好,故希望他能从旁做些沟通工作,免生嫌隙。

这时,他已在张发奎部队潜伏多年。

柳江河畔,他异常孤寂。

当时,已与组织失去了联系,心中焦急万分。他知道,战地服务队中有进步人士,也许有自己的同志。他很想和同志们建立更密切的联系,却不敢贸然行事。当上级联系人出现时,他欣喜若狂,请示说,是否可以和身边的人建立关系。来人态度明确,仍保持单线联系,不得暴露党员身份。这一铁的纪律,他始终不渝地坚守。直到1955年担任广东省司法厅党委书记时才公开中共党员的身份。孤军奋战的他,却千方百计掩护四战区中共特支活动。

比如战地服务队面临遣散时,他联合副参谋长陈宝仓等在张发奎面前历陈战地服务队的功绩,使队员们基本得以留在长官部所属各单位工作,继而,地下党员左洪涛、何家槐等还担任了长官部的秘书。

吴仲禧对战地服务队人员生活也十分关心。抗战时大家生活都很艰苦,他家生活还较宽裕,他经常让妻子做几个好菜约左洪涛他们在家聚会。他家住在离柳州市区五六公里的独凳山,环境比较僻静,特支也常借他家开会,讨论特支工作。“皖南事变”时,特支同志就在他家开支部会(只说战地服务队开会,谈队里的事情),传达毛泽东同志关于“皖南事变”发布的命令和讲话,并把一批进步的书籍寄存在此,以防不测。在长期的接触中,吴仲禧和特支同志虽然并不确知对方共产党员身份,但大家感情则逐步加深。原特支书记孙慎(新中国成立后任全国音乐家协会常务副主席)在回忆起这段历史时说:“当时长官部一些高级幕僚和我们的关系都很好。尽管如此,我们对吴老却有一种特别的信任感。”

由于保密需要,特支党员们并不确切知道吴仲禧的政治身份,也不便打听。

1942年至1943年,组织联系上吴仲禧并多次派人到柳州找他详谈。他按照组织要求加强学习,注意阅读《整风文献》等书刊;做好统战工作,介绍地下党员廖维城隐蔽在军法执行监部任职。有了吴仲禧不断地帮助,特支坚持潜伏斗争10年之久,没有人暴露身份,这应该是中共隐蔽战线斗争史上的一个传奇。

当然,吴仲禧还有一个重要贡献,就是影响了吴石,后来吴石成为在台湾的“密使一号”。吴石任第四战区参谋长后,吴仲禧向他转达了张发奎愿与他合作的意愿,并向他介绍了张身边一批开明高级将领陈宝仓、张文、丘哲、张励,并告诉他政治部一些人常借机挑起事端,要警惕。吴石表示自己致力于谋划对日作战部署,不想卷入党派斗争,现在国共合作抗战尚感力量不足,再要反共那只有投降了。由于两人既是同乡又是同学,更重要的都是思想进步,家国情怀一致,自然会志同道合了。1949年夏,吴石赴台就任国民党国防部参谋次长时,经广州辗转到香港找到吴仲禧,两人作最后的道别。其实,在潜伏期间,吴仲禧非常渴望去延安学习,组织上认为,这颗“冷棋子”将来是可以发挥无可比拟的作用,没有同意他去延安,让他一直潜伏,并建议他最好到国防部任一个实职。他知道,这是一项非常艰难、危险的任务,但还是愉快地接受并实现组织意图。

3.无名丰碑

前些年,部分机密档案陆续解密,国家安全局在西柏坡国家安全教育馆,根据档案材料以《无名丰碑》展出我隐蔽战线的斗争,第一个专栏《决战淮海前的重要情报》的文字说明:“淮海战役前,潘汉年领导的我秘密党员吴仲禧以国民党国防部中将部员身份被派往徐州剿总视察工作期间,他利用参观机要作战室的机会,了解了徐州剿总关于‘徐蚌会战’的计划,凭记忆写出《徐州剿总情况》上报党中央。这是淮海战役前,我军获取的最早而又较为全面的情报,对全面部署淮海战役起到了重要作用。”展览还附有“中共秘密党员吴仲禧”“吴仲禧的联系人刘人寿”等几幅照片。

潜伏的日子,是危险,是煎熬,是使命,是谋略,更是坚强的党性和坚韧的革命意志的体现。

1946年1月,军法执行监部宣告撤销,他调任南京军事参议院中将参议的闲职。按照组织的要求,吴仲禧立即找吴石帮忙,设法在国防部内谋个实职。在吴石的帮助下,吴仲禧于当年9月就任国防部监察局中将首席监察官。

1946年底,吴仲禧受监察局派遣,赴广东查案。他从广州行营收集到两广的国民党军番号、兵力、装备部署等情报,及时交给了地下党组织。

1947年,刘邓大军挺进大别山,组织上急于了解白崇禧“华中剿总”的军事情报。吴仲禧马上从上海赶往南京,住在吴石家中设法探询。恰逢“华中剿总”情报科长胡宗宪上门拜访吴石。胡宗宪是吴石的学生,广西将领廖磊的内侄。吴仲禧同胡宗宪抗战时在柳州也曾见过面。胡宗宪对吴石十分敬仰,说是吴石老师介绍他在“华中剿总”工作,这次出差来南京带了一份“华中剿总”参谋处编印的“作战态势旬报”,请吴石老师指点,随手交给吴仲禧看。

这份旬报虽然只有32开本八九页,但内容包括国共双方的部队番号、兵力、主官姓名、战斗损失等项,既有文字简述、判断,又有态势要图、统计数字等,这正是吴仲禧需要的珍贵情报,真是得来全不费工夫。胡宗宪知道吴仲禧是吴石至交,看他这样认真逐页翻阅,说吴老如有需要,待回武汉后,每期都会寄送一份给吴老参考、指正。当时的上海地下党组织认为胡宗宪所提供的这份“旬报”是正式编印、书面有据的第一手情报,并有连续性,国民党军情况经核对属实。

1948年6月,吴仲禧改任国防部部员,被派往“徐州剿总”工作。“徐州剿总”参谋长李树正是吴石的学生,李树正在柳州曾任第四战区参谋处长,与吴仲禧也是老熟人。吴仲禧途经南京时,请吴石写信带交李树正。吴仲禧抵达徐州后,李树正看过吴石的介绍信,对吴仲禧分外客气。

机要室里挂着二万五千分之一的大幅军用地图,上面详细标明了从商丘到海州全线国共双方部队的番号、兵种、驻地。李在旁陪同阅览,并向他介绍了剿总作战意图和部署。吴仲禧默记要点,后托辞劳累,称改天再看,李满口答应。

第二天李树正派了一个参谋带吴仲禧到机要室,他趁这个参谋外出时,将蒋军的主要布防要点记了下来。为了早一点送出情报,几天后,吴仲禧托辞要到南京看病。李树正同意他暂回后方待命,吴仲禧立刻登上火车直奔上海,向潘汉年作了口头汇报,并提交了书面情报材料。

这份被世人称为《徐州剿总情况》的绝密情报,迅速通过秘密电台发送到位于西柏坡的中共中央。后来证实,这是党中央收到的有关淮海战役敌方部署最早、较全面的情报,对解放军淮海决战的决策起到了重要作用。

4.追求真理

吴仲禧政治上能不断跟随时代前进,同他一生坚持学习的精神是分不开的。大革命时,他受叶挺、蒋先云等共产党人和邓演达等左派人士坚持孙中山“三大政策”的思想影响很深。大革命失败后他感到彷徨,更加努力地阅读一些进步书籍。

抗日战争开始后武汉会战初期,他临危受命在湖北阳新负责指挥架设渡桥,保证了大批从东战场撤出的中国军队和重武器渡过富水。战地服务队也参加动员民工,做了大量工作。休息时他曾问战地服务队杨应彬等队员读过什么书,主动谈到学习辩证唯物论等书籍的体会。当时战地服务队同志对他还不十分了解,这些话出自一个高级军官之口,感到十分惊讶。抗日战争后期,他在柳州更注意阅读《新中华报》《整风文献》等书刊,了解来自中共中央的声音。当年他还花200元法币托人买了一套第一版《鲁迅全集》,如获至宝,经常翻阅,这套书迄今仍保存。

新中国成立后的几年里,特支成员们虽然和他在同一座城市工作,仍不知道其真实身份。甚至连家里人都不知道他是中共地下党员。在新中国成立前夕,他的大儿子吴群敢(1941年入党,1950年至1956年曾任周恩来办公室秘书)受组织派遣传递情报时,情报居然是送给自己的父亲,才发现父亲这个天大的秘密。父子二人,相视一笑。保守如初。

吴仲禧的子孙们总结他的美德是:怀着崇高理想,奋力做应做的事,而任何时候决不会做不应该做的事。朴素无华的语言,无法概述先烈们的丰功伟绩。但他们如同出鞘的宝剑霞光万丈,如同苍穹的星辰闪耀迷人的光芒。

(本文配图均为资料照片)