来源: 柳州市档案馆 发布日期: 2025-09-19 11:12 作者: 吴锡刚 河池市档案馆原馆长

王定(1923.11—2000.7),汉族,原名廖基豪,曾用名王一里,广西全州县两河镇新屋里村人。解放战争时期,他参加全灌武装起义、广东西江地区和广西都(安)宜(山)忻(城)地区游击斗争,表现突出;1956年,在担任中共环江县委书记期间,他从毛南山区农村实际情况和调动农民生产积极性出发,大胆探索,实施“三包到户”决策,成效明显,被称为广西推行“包产到户”的先驱。

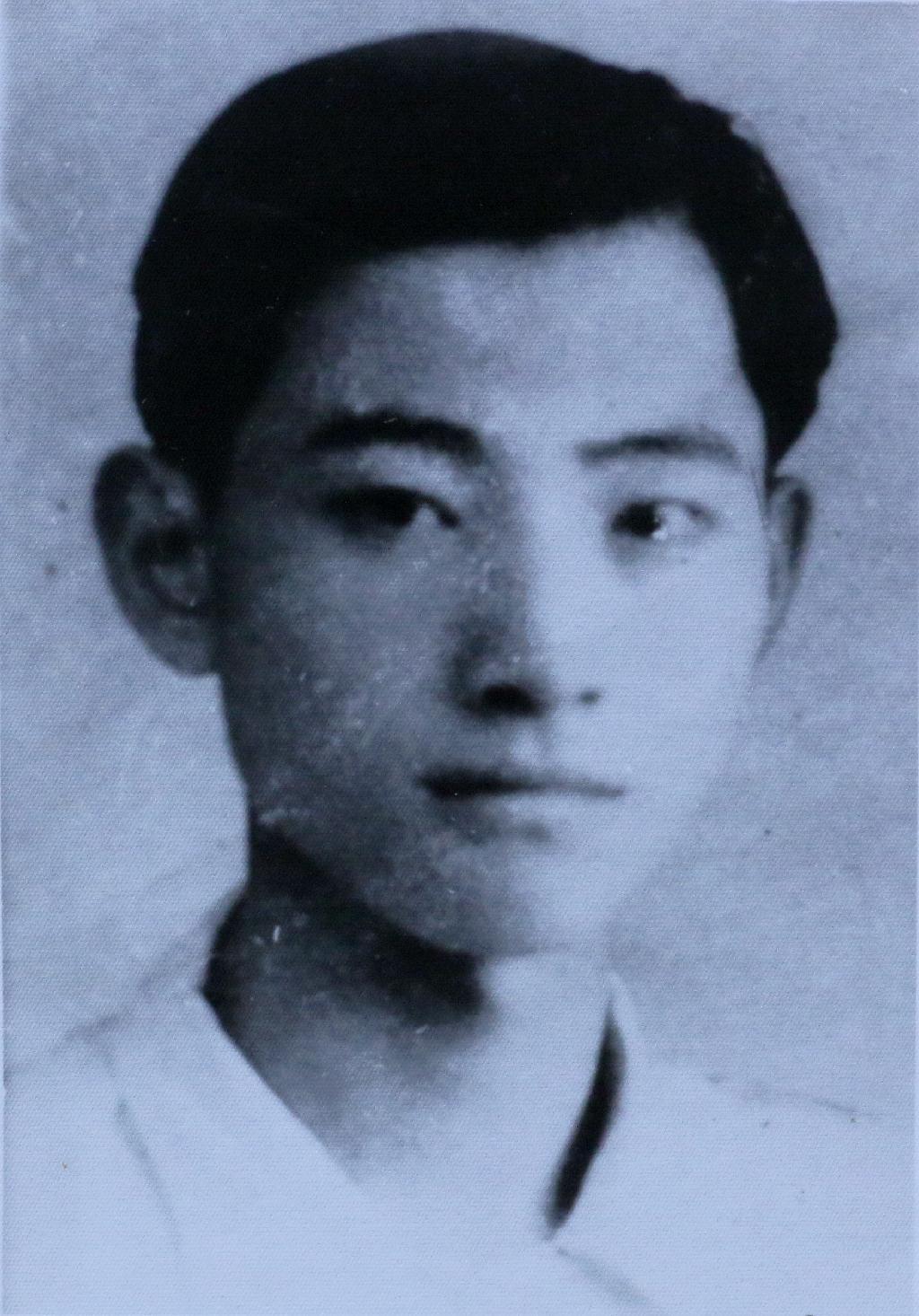

20世纪50年代的王定档案图片

投身起义 痛失革命伴侣

王定上小学时,喜欢阅读《说岳全传》《薛仁贵征东》《狄青演义》等古典小说,崇拜书中武艺高强、精忠报国的英雄人物,期冀自己长大后能为国家建功立业。

1937年秋,王定考上全县(今全州县)国民中学。该校不少教师是广西省立师范专科学校毕业生,思想比较进步、开明。次年秋,中共党员毛恣观来到全县国民中学,以教师身份作掩护,向青年学生宣传马列主义和党的抗日民族统一战线政策。在毛恣观和其他进步教师的影响下,王定阅读了许多进步书刊,接受革命思想的启蒙教育,积极参加抗日宣传活动。

在国家民族危亡之际,王定很想投笔从戎,报效祖国。从县国中毕业不久,他接到一位同学来信告知军校招生消息,立即借旅费赶赴桂林投考,却因年龄、体重不符合要求而未能如愿。后经人介绍,先后到广西林业公司、全县和灌阳县政府当办事员。1946年夏,他协助唐仁芝、邓国衡等人,负责《青年周报》发行工作,利用报纸传播革命思想。

1946年秋,王定考入广西省立桂林师范学校。在校期间,他思想活跃,是学生自治会骨干分子,并加入中共外围秘密组织“核心领导小组”,积极团结进步同学,组织学生爱国运动。

年轻时的王定

1947年7月24日,中共全灌特支在全县、灌阳两县8个点同时举行武装起义。正值暑假回乡的王定,义无反顾地参加起义的组织发动和武装斗争。根据武装起义指挥部安排,王定与刘心潜、邓德敏负责全县两河乡(今全州县两河镇)的经费和武器筹措、人员发动、行动计划制定等起义前准备工作。

7月29日,各路起义队伍会师全县两河乡厚村。王定参加在此召开的领导干部会议。会议决定:将起义部队番号改为全灌农民解放支队,推举中共全灌特支书记邓崇济为支队长,下辖灌阳、石塘、东山、巨望4个中队。会后,起义部队兵分两路,分别向灌江东岸、西岸活动。邓崇济率领东山、巨望两个中队为东岸部队,接连攻下两河乡公所、灌阳县北部重镇文市乡公所。8月5日,东岸部队编为全灌农民解放支队第三大队(亦称东山大队),王定任副大队长。

此后,第三大队转战灌阳县和湖南省永明县(今江永县)、道县多地,给敌人以沉重打击。8月14日晚,第三大队从湖南道县返回灌阳到达永安关,遭到国民党灌阳县保安队伏击,整个大队被打散。由于叛徒告密,当王定率部分战士转移到全县两河乡黄泥冲时,被两河乡乡长邓崇芹带领的乡保安队包围。随后,王定等3人冲出包围,但他的妻子蒋继璘等6名战士不幸被捕。

王定妻子蒋继璘烈士

全灌起义前,党组织考虑蒋继璘女儿刚满8个月,且怀有身孕,决定不通知她参加起义。当她获悉起义的消息后,忍痛将女儿送往婆家抚养,带领多名女青年追随起义队伍。蒋继璘被捕后,面对敌人严刑拷问,始终坚贞不屈,9月15日英勇就义,年仅24岁。

8月中旬起义失败后,王定先在乡间隐蔽一段时间,然后与表弟唐善继转移到汉口,和邓崇济、邓国衡等一同住在原国中同学、国民党编余军官蒋开仁家,滞留3个多月。其间,妻子被敌人灭绝人性地残杀、许多战友牺牲的噩耗陆续传来,王定心情无比悲愤。他曾打算前往山东解放区,因道路封锁等原因而未能成行。

从粤返桂 转战都宜忻地区

1947年12月,王定向蒋开仁借得一套军服,冒充国民党军人身份,通过层层关卡到达香港,进入达德学院读书。1948年1月,他响应党组织号召,奔赴广东西江地区,参加粤桂湘边区人民解放军,担任一支游击小队副队长。在艰苦的山区游击斗争中,王定信念坚定,作战勇敢,1949年2月,经梁仁(即梁仁宣,原名梁就文,广西武宣人,二十世纪七八十年代在广西民族学院工作)介绍,光荣地加入中国共产党,候补期一年。

1948年12月,中共中央香港分局决定成立中共广西省农委,负责领导桂北、桂东、桂中、柳北、都宜忻5个地区的农村武装斗争,任命李殷丹为书记,路璠、黄传林为委员。此前,李殷丹在担任中共粤桂湘边区工委委员兼桂东独立团政委期间,建议从广东多派干部到广西,推进广西的武装斗争。

1949年春,党组织根据工作需要,安排王定回广西工作。他到柳州后,经广西省农委派遣,于4月下旬进入都宜忻地区,先后担任桂西北人民解放军第五团(以下简称“五团”)副团长兼第二大队大队长、都宜忻人民解放总队(以下简称“都宜忻总队”)参谋长兼第二联队联队长,协助五团团长覃宝龙、都宜忻总队司令员兼政委路璠等领导同志指挥部队作战,取得一系列胜利。

5月16日,王定指挥第二大队第五中队一个小分队,配合第四大队部分队伍袭击宜山县欧洞乡公所,活捉敌特编正、副分队长和2名警员,缴获美式轻机枪1挺、步枪14支和子弹2000余发。

5月25日,五团在忻城县大塘与国民党五十六军警卫营发生遭遇战。王定、樊茂春指挥第二大队,在稀饭坳伏击装备精良的国民党正规军,激战半日,毙伤敌军10余人。

1949年5月25日,覃宝龙、莫江白、王定率五团第一、第二大队在忻城县大塘稀饭坳与敌军交战。图为稀饭坳战斗旧址

6月4日,王定率第二大队袭击宜山县北山乡公所,缴获步枪1支、战马1匹、电话机1部,烧毁征兵、征粮名册档案。在北山街召开群众大会,宣传中共和五团主张,开仓分粮1万余斤给贫苦群众,扩大了政治影响。

同月,即王定到都宜忻地区两个月后,因“工作负责,斗争坚决,战时工作需要”,经党组织讨论,同意他提前8个月转为中共正式党员。

7月间,五团主力转移到都安夷江。此时,敌人纠集重兵对都宜忻游击根据地进行大规模“围剿”。8月初,五团主力在夷江两岸阻击敌人。8月下旬,为了粉碎敌人“围剿”计划,五团领导决定:除留第五大队坚守夷江根据地外,其余四个大队改向北山方向突围,转战加(仁)马(泗)根据地,以靠近交通线打击敌人,迎接南下解放军。王定、吴师光率第二大队按计划渡过刁江,突围成功,如期经永定(龙拱)根据地进入加马根据地,进行休整。随后,王定开始筹划消灭国民党忻宜都三县联防办事处主任王子君所部。

9月底,王定率第二大队冒着连日大雨,在忻城县滩石隘口据险设伏,等到第三天,终于伏击成功,王子君部溃不成军,损失惨重。10月29日,第二大队又在涌水桥袭击王子君所属邹祥福自卫队,缴获机枪2挺、步枪10余支。11月初,王定获悉王子君率其余部回老家加仁乡屯桃村的情报后,随即组织第二大队进行包围。他先安排白面红心的忻城县加仁乡乡长韦孟良进村劝降,随后亲自与王子君谈判。在王定耐心讲清形势、晓以利害、明确政策之后,王子君同意投诚,当场移交轻机枪1挺、步枪28支、子弹1200发、手榴弹6箱。其部属不愿参加游击队者,当即遣散回家。随着王子君投诚,加马根据地连成一片。

11月下旬,王定指挥都宜忻总队第二联队所属六个大队,在大塘向柳州一线活动。26日,路璠、王定在柳邕公路拉则村与南下解放军会师。第二天,第二联队政委樊茂春率第四、第七大队部分队伍随同解放军第三十九军一一六师进驻忻城,忻城宣告解放。

12月2日,都宜忻总队指战员1000余人开进宜山县城,受到人民群众热烈欢迎,桂西北重镇宜山遂获得解放。

到宜山解放时,都宜忻总队(前身为桂西北人民求生队三六支队、凤凰山游击队、桂西北人民解放军第五团)由小变大,由弱变强,发展成为一支坚决听党指挥、拥有2100余人的武装力量,历经大小战斗90余次,先后摧毁国民党区乡公所20个,歼敌1274人,为都宜忻地区解放事业作出重大贡献。王定作为一名军事指挥员,在其中发挥了重要作用。

都宜忻总队部分领导人合影。左起岑友鲲、覃宝龙、吴师光、路璠、周廷扬、王定

亲民务实 实行“三包到户”

1949年12月底,中共庆远地委、庆远专署派王定和覃展、王瑛、韦必达等同志,带领部分南下干部及都宜忻总队第二、第十一大队到达思恩县(今属环江毛南族自治县),组成中共思恩县委员会、思恩县人民政府及思恩县大队。王定历任思恩县副县长兼县大队大队长,宜北县(今属环江毛南族自治县)工委书记、宜北县县长,环江县副县长、县长、县委书记等职。

王定在环江县工作期间,积极抓好基层政权建设、农业生产恢复、农村土地改革和剿匪等工作。其中最大的闪光点,是在担任县委书记时,他深入调查研究,从山区农村实际情况出发,实施有利于迅速发展生产力的“三包到户”决策。

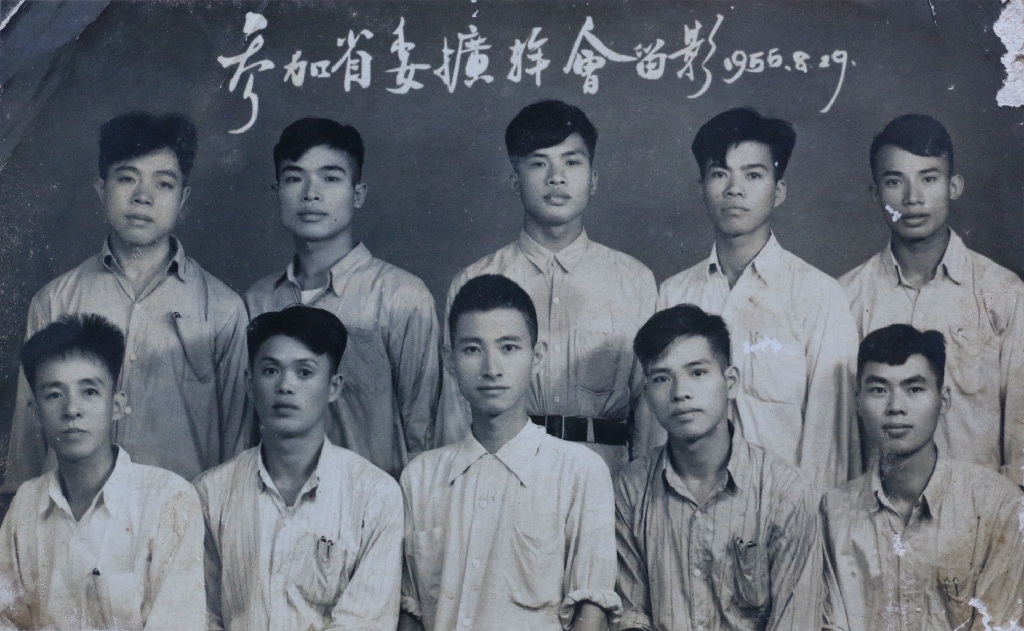

1955年8月,时任环江县委第一副书记王定(前排中)参加

全省区委书记以上干部会议

1956年8月,为了克服高级社出现的生产管理混乱问题,王定率调查组深入大石山区调查发现,下南区希远农业社从1956年春开始,实行大宗作物如玉米、红薯等由社统一经营,小作物如杂豆、南瓜、蕃茄、辣椒、火麻、蔬菜等下放到户,谁种谁收。群众称之为“大集体下的小自由”,促进了粮食较大增产。随后,王定主持召开县委常委扩大会议,借鉴希远社经验,根据不同情况,决定采取3种形式把高级社的经营规模划小:一是规模过大,居住过于分散的社,划分为若干独立核算的小社。二是保持大社原有组织,下设若干分社,在大社统一领导下,实行独立核算。三是大社规模不动,对一队多屯,各屯收入又悬殊的生产队适当分小,实行生产队自负盈亏;单家独户则采取“包产到户”的办法。同时明确,凡是山区社、队都可以推行“小作物下放到户”的办法。

同年秋,王定代表县委向宜山地委呈报《关于环江县水源、下南两个区生产整社中一些具体问题及处理意见的报告》。宜山地委批转了这个报告,同意进行试点。县委经过试点并对希远农业社的“小作物下放”办法进行总结完善后决定,对于一屯一队的生产队,由农业社对生产队实行包工、包资(投资)、包产,包产部分由社统一分配,超产奖励;对多屯一队的生产队,按居住情况划分作业组,把 “三包一奖”落实到作业组;单家独户,则实行包干上交的办法。

此后,县委在全县1954个生产队中,批准93个队实行独立核算、自负盈亏,138个队实行包干到户。截至1957年6月底,全县实行“三包一奖”的有261个生产队,占13.4%;实行生产队独立核算的96个队,占4.9%;实行“三包到户”的208个队,占10.6%。在实行“三包到户”的208个队中,旱地包到户的有112个生产队,水田包到户的有42个生产队,水田和旱地全部包到户的有54个队。承包形式有三种:按劳力分包耕地的有70个队,按人口分包耕地的有84个队,各户自种自收入社前耕地的有54个队。由于这些办法因地制宜,深受群众欢迎,仿效实行的屯、队不断增加。

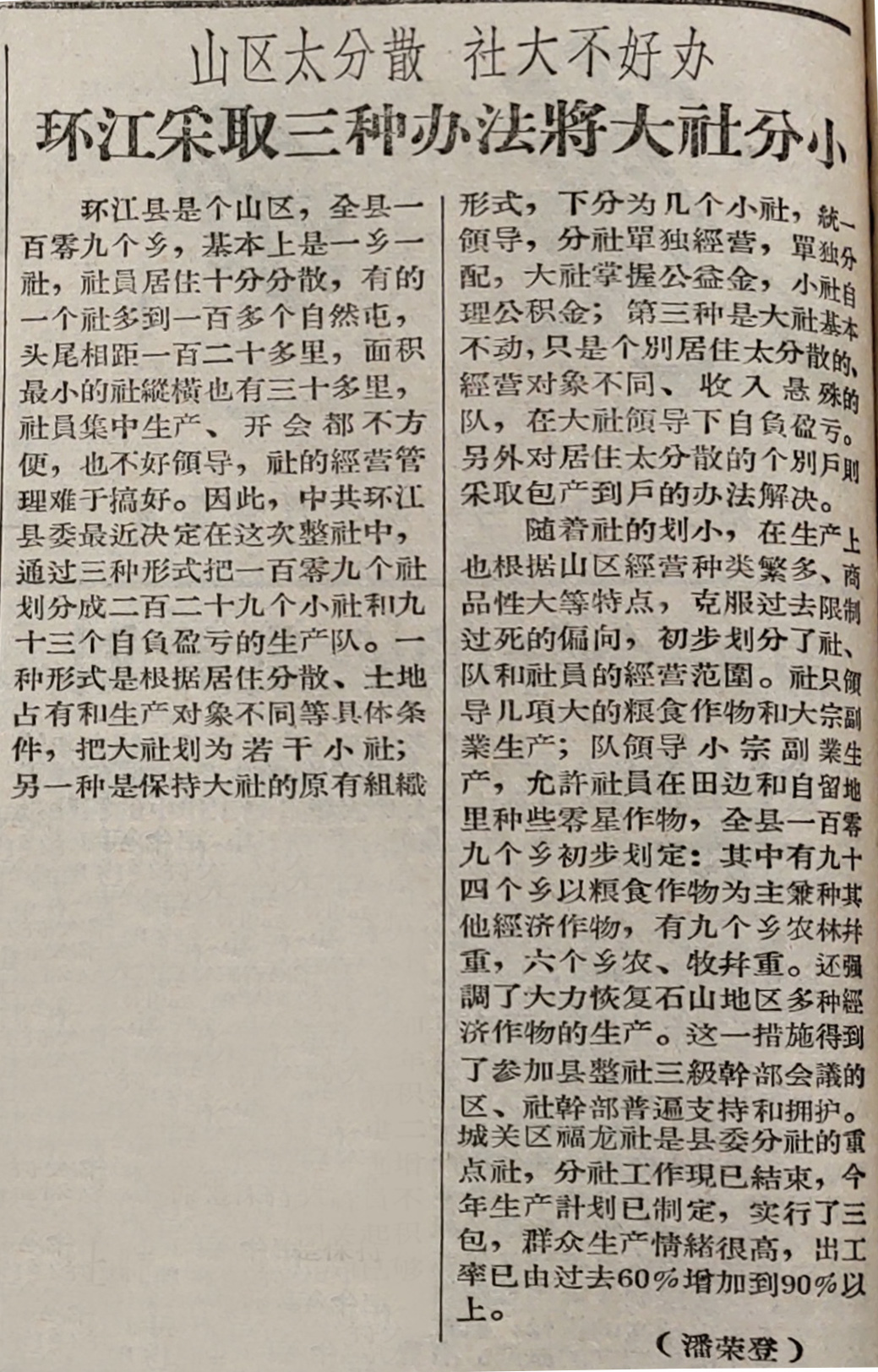

1957年1月16日,广西日报发表《山区太分散 社大不好办/环江采取三种形式将大社分小》,介绍环江县工作经验。该县实行“三包到户”取得很好效果,《环江毛南族自治县志》记载:“1957年全县粮食总产量达到4894.5万公斤,比1956 年增产739万公斤,增长17.78%。”

1957年1月16日,广西日报第二版发表《环江采取三种办法将大社分小》

根据长期参与中国农村问题决策制定工作的杜润生所著《杜润生自述:中国农村体制变革重大决策纪实》记述,王定是全国农村“包产到户”生产责任制最早的探索者之一。21世纪初以来,相继出版的《全州县志(1991—2005)》《毛南族百年实录》《中国共产党环江毛南族自治县历史(1930—2007)》《中国共产党在民族地区的执政能力建设之文化研究》《文化青山——香港达德学院概况》《广西重大改革纪实(1978—2008)》等书籍,均对王定当年敢于从实际出发,支持群众搞“包产到户”(“三包到户”)的做法给予充分肯定。

1958年7月,因“反对农业合作化”等理由,王定被错定为极右派分子,开除党籍、公职,劳动教养,经历了20年人生厄运。党的十一届三中全会以后,其冤案获得改正,恢复政治名誉,相继任小学教师、柳州地区农业学校校长和自治区党委统战部处长、副厅级咨询员等职。

回顾王定半个世纪的革命生涯,他始终对党忠诚。无论是战争年代,还是和平时期,为了党和人民的利益,他不惜牺牲或放弃个人的一切。他坚持实事求是,以民为本,因地制宜、富有成效地开展各项工作。针对基层工作存在的问题,他积极向上级党组织提出合理化建议。1957年四五月间,王定在中共广西省一届二次会议发言中提出,对干部的培养提高上,要着重树立为共产主义奋斗的事业心,精通自已的业务,省委组织部应该研究一套党政干部的科学考绩制度;认真改进思想工作方法,使人民能向我们讲真心话,正确地解决群众所提的问题。时至今日,这些真知灼见仍有现实意义。迟暮之年,王定关注改革开放事业的发展,惦记人民群众的冷暖。1998年10月9日,他在《南方周末》发表《狂热及其灾难》一文,全面剖析上世纪50年代后期环江县放水稻亩产十三万斤“大卫星”的荒唐闹剧,望后人能从中汲取沉痛教训。

1982年,都宜忻总队领导人合影(二排右二为王定)

1987年11月,王定(前排右二)参加环江毛南族自治县成立大会合影

2000年7月26日,王定因病辞世,享年77岁。

(作者系河池市档案馆原馆长)